今回は他サイトの図表を使って、日本の住宅ローン金利がどう推移して来たかについて振り返ってみる。

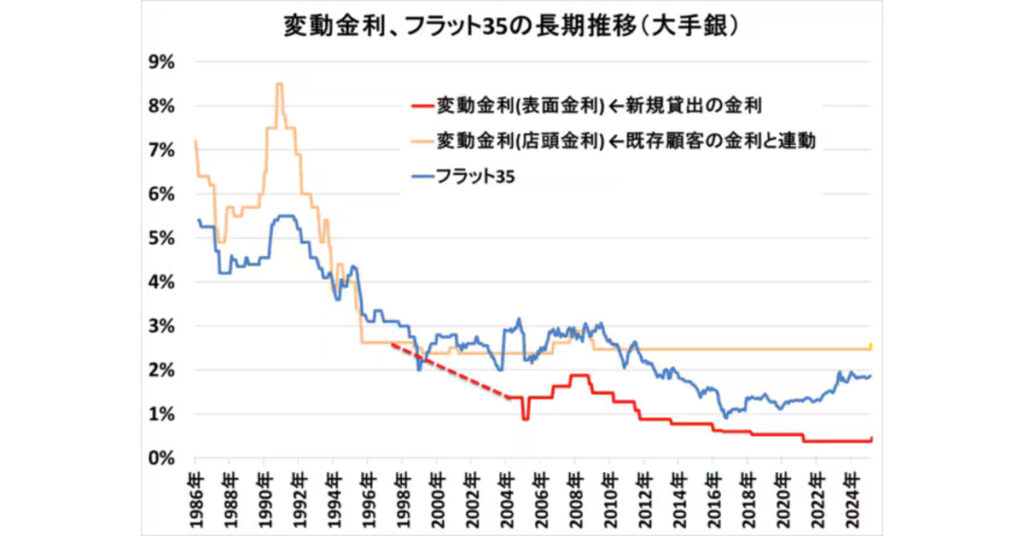

上の図は、ダイヤモンド不動産研究所のこの記事から取ってきた図である。上の図は、表面金利、店頭金利、フラット35の推移を表にしたものだ。一般的に、表面金利は基準金利とも呼ばれ、店頭金利は適用金利とも呼ばれる。変動金利の適用金利は長い間ずっと低下し続けて来たことが分かる。政策金利が低下し続けて来たために、適用金利が固定金利よりも低い時代が長く続いてきた。

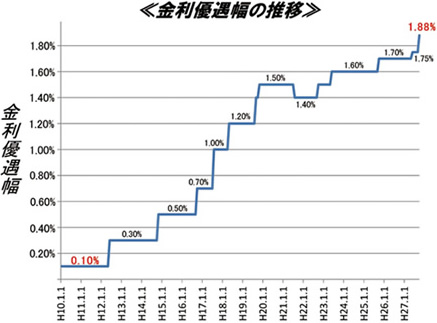

上の図から分かることの一つは、基準金利は1996年辺りからあまり変化していない一方で、適用金利の方はずっと下がってきたことである。一般的に、日本の変動金利では基準金利から「優遇幅」を引いたものが適用金利として借り手が実際に払う金利となっている。この優遇幅は、ここ30年近く拡大を続けてきた。そのことを示すのが次の図である。

上の図は、FP住宅相談ネットワークのこの記事から取ってきたものである。平成10年(西暦1998年)の0.1%から始まり、その後どんどん拡大し、平成27年(西暦2015年)には1.88%にまで拡大している。このように、日本の金融機関は基準金利をほぼ一定に保ちつつ、優遇幅を拡大してくことによって変動金利の適用金利を下げてきたことが分かる。