最近30年満期日本国債の利回りが年3.3%に達したことが話題となった。つい数年前までは、日本は低金利で国債の利回りも低かった。10年未満の国債の利回りがほぼゼロである期間も長かった。しかし、ここ3年間くらいは徐々に国債金利が上昇し始め、今年に入ってからの金利上昇は急であった。

長年の低金利に慣れている人も多いと思うが、日本の国債の金利が歴史的にはどれくらいだったのかについて振り返ってみたいと思う。

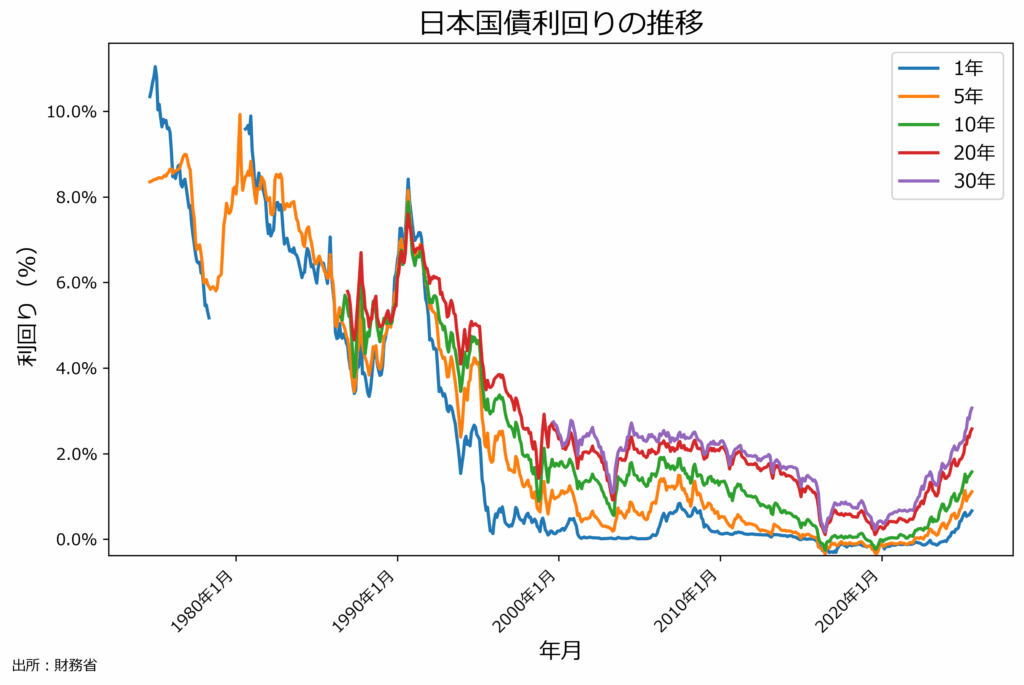

上の図は、1974年9月から2025年8月までの日本国債の金利の推移を満期別に線グラフにしたものである。

図を見てすぐ気づくのは、2000年ごろまでは日本は全然低金利ではなくて、かなりの高金利だったことである。高度成長期だけでなく1980年代後半のバブルのころも金利は5%から8%だった。それが、2000年以降は1年満期国債は年利0%ちょっと、30年満期国債は年利2%内外という時期が長かった。

最大の変化は2016年秋に開始した異次元緩和によるイールドカーブコントロールである。これによって10年満期国債の利回りが0%近辺に誘導されることとなった。このことによって全体の国債金利が抑えられ30年国債の金利水準も1%を割り込むこととなった。

もう一つの大事件はコロナ過だ。これによって、再び短期国債だけでなく超長期国債の金利も大きく下がることとなった。

ここ4年くらいの国債金利の上昇は、異次元緩和とコロナ禍からの揺り戻しでもある。2022年以降はゼロ金利とは打って変わって国債金利の上昇が続いた。これによって日本にも金利のある世界が帰ってきた。また、一時的に30年国債の金利が0.5%さえ割りこんでいたために金利上昇による国債価格の暴落が問題にもなった。

中期的には、日本国債の金利のさらなる上昇はある程度避けられないだろう。特に、5年以下の国債に関しては金利の上昇がこれから本格化していくだろう。30年国債に関しては10年単位で4%を超えるかどうかが問題になると思う。